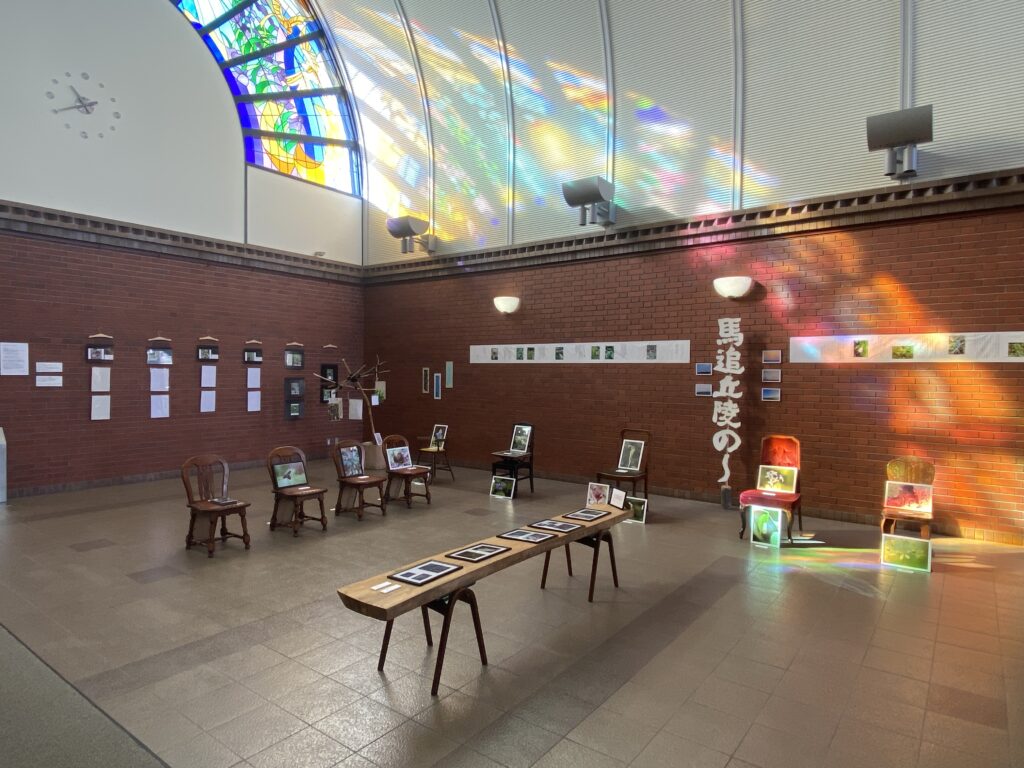

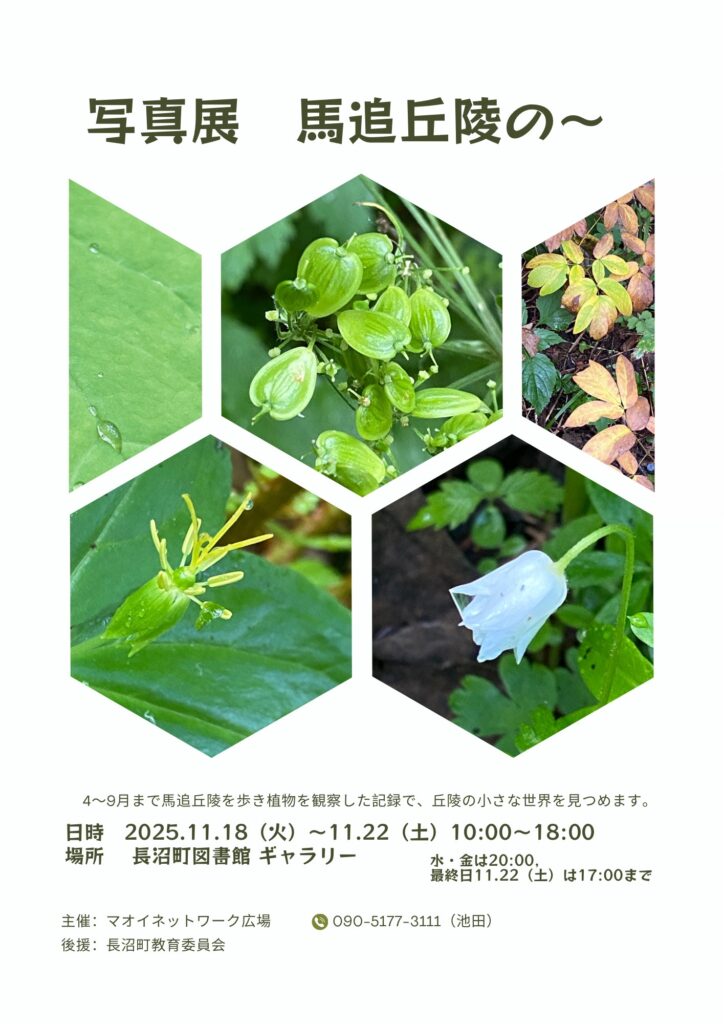

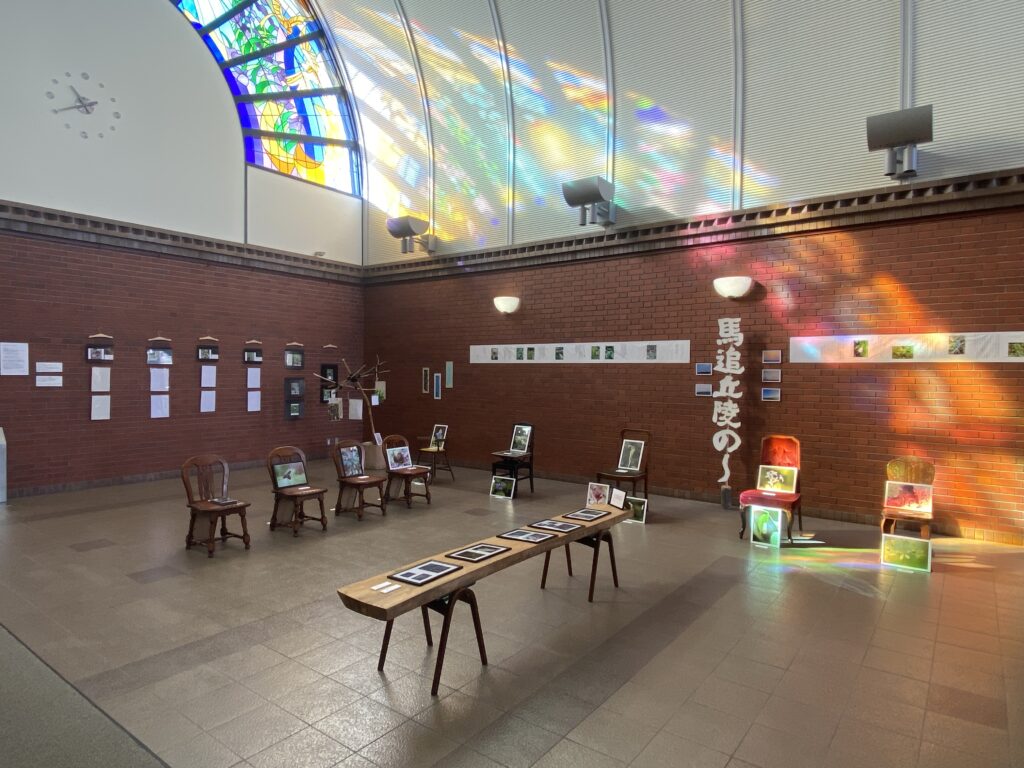

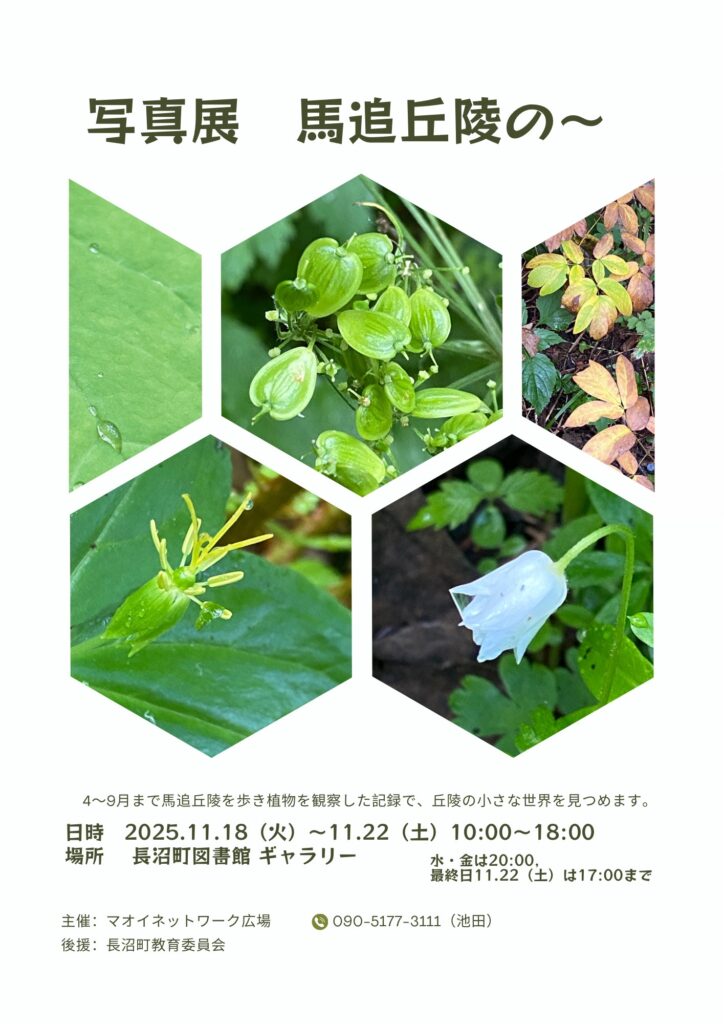

春から月1回、遊歩道を登って観察した野花たちの写真展を11/18-22に長沼町ギャラリーで開催した。ゆっくり歩いて観察した植物は、毎回30種余り。8名の写真、文章あり、短歌あり。

思っていた以上に愉しい企画になりました。

手づくりの器ができるまで〜使ってみる

春から月1回、遊歩道を登って観察した野花たちの写真展を11/18-22に長沼町ギャラリーで開催した。ゆっくり歩いて観察した植物は、毎回30種余り。8名の写真、文章あり、短歌あり。

思っていた以上に愉しい企画になりました。

8月最終日の山歩き。朝7時の気温は20℃と過ごしやすい日となりました。記憶を辿りながら、振り返ります。

北海道らしからぬ暑い日が続いていましたが、山は着々と秋へ向かって変化していました。花が見られたのは、ダイコンソウ、モミジガサ(シドケ)、イヌトウバナ、ヌスビトハギ、キンミズヒキ、アケボノシュスラン。多くの植物が実から種へと変化して、葉の色も濃い緑から黄緑、黄色、茶色へと移ろう様子が見られました。きのこが多く見られたことからも秋を感じました。

9月は計画していた日に雨が重なってしまい断念することになりました。

来年は、今年とは違うコースで散策する予定。これほど多種多様な美しい自然がこんなに身近にあるとは!来年も楽しみです。

前回の復習をした直後の山歩き。今回は6:30スタート。少しいずつメンバーも増えてきました。暑さを懸念していましたが、山の中は程よく湿っていて、涼しく楽しむことができました。

今回観察した植物

ハイドクソウ(花、ピンク)

ヤブシラミ(種)

水引

ダイコンソウ(花、黄色)

ユキザサ(実)

クルマバソウ(実)

ミツバ(花、白)

オオウバユリ(花、白)

ウマノミツバ(種)

トチバニンジン(実、種)

チジミササ

フタリシズカ(実)

ルイヨウボタン(実、青)

シドケ(蕾、白)

オオダイコンソウ(花、黄色)

ヤブタバコ(蕾)

ハイイヌガヤ(実)

フッキソウ(実)

ヘビイチゴ(実、赤)

ヤブスマソウ(葉)

ノビネチドリ(花の後〜種)

シダ(斑入り)

アマドコロ(実)

水引(赤)

マムシグサ

今回も花は春に比べると少なくなり、実から種になる変化を楽しみながら観察しました。植物が萌え、前回より遊歩道が植物で狭くなっているところもありました。帰りには、メンバー内で鳥を観察したり、森の保水力を感じたり、爽快な朝を満喫してきました。

7月のお花山歩きを目前にして、すっかり後回しになってしまっていた先月のまとめを。

6/15(日)の朝。気温が上がると虫が寄ってくるとのことで、7:00に集合して、約1時間ゆっくりと登り、ゆっくりと降りてくる。

目にした植物は…順に

1.水引(葉)

2.オオウバユリ(蕾)

3.トチバニンジン/栃葉人参(実)

4.?

5.ヒトリシズカ

6.?

7.水引…雨の後、カーブした葉に一様に水跡がついている

8.サイハイラン(薄ピンクの花)

9.オククルマムグラ(白い花)

10.シドケ(葉)

11.タチツボスミレ(タネ)

12.?

13.ツクバネソウ(花の後)

14.ヤブニンジン/薮人参(タネ)

15.ルイヨウボタン(実)

16.ヨブスマソウ(葉)

17.オオハナウド(タネ)

18.クルマバツクバネソウ

19.ルイヨウショウマ(葉)

20.アオミノエンレイソウ(緑の実)

21.トチバニンジン/栃葉人参

22.山芍薬(花の後)

23.オオキヌタソウ

24.コケイラン(黄色い花、終わり)

25.モイワラン(濃いピンク)

26.サラシナショウマ(葉)

27.ユキザサ(実)

28.クルマバツクバネソウ

29.スゲ

30.ホウチャクソウ(実)…アマドコロと似ている

31.エンゴサク(葉)

32.ミツバ(葉)

33.シドケ

34.アザミ

35.粘菌(オレンジ)

36. ツクバネソウ

今回は花が少なかった一方で、春に花だったものが実になっていたり、変化を観察することができました。豊かな森を身近に感じて、次回が楽しみになりました。

近くの山を歩く、第2回。気温が上がると虫が出るとのことで、朝7時に集合。朝の気温は13℃、曇り。昨夜からの雨はあがり、森はしっとりとしている。第1回目の20日前は寒い感じが強かったが、今日は歩き出すと身体が暖かくなってきた。立ち止まると小さな虫も寄ってくる。

【今日観察できた野花・植物】

たくさんの花々。前回、花が咲いていたエンレイソウやフッキソウは、実がついてきていました。

クルマバソウ(花:白)

ヒトリシズカ(花:白、実)

コンロンソウ(花:白)

ヤブジラミ(花:白、実)

エンレイソウ(実)

タチツボスミレ(花:薄紫)

コウライテンナンショウ(茎、俗名マムシグサ)

ミヤマハコベ(花:白)

ルイヨウボタン(花:黄)

アマドコロ(花:白)

カンスゲ

クルマバツクバネソウ

ツクバネソウ

チゴユリ(花:白)

ルイヨウショウマ(花:白)

ノラボウナ(茎・葉)

オオウバユリ

ニョイスミレ(花:白)

シドケ

ミツバ

ニリンソウ(花:白)

トリカブト

クヌギダケ?

ヤマシャクヤク(蕾)

ノビネチドリ(花:ピンク)

フッキソウ(実がつく前)

ツツドリがホーホーと鳴いていました。